课题组名称:养殖水域生态学与生物资源修复研发团队 课题组名称:养殖水域生态学与生物资源修复研发团队 |

||

| 课题组网址:http://www.meercas.com/ | ||

| 负责人:杨红生 | 工作单位:海洋研究所 | 学科领域:水产养殖 |

课题组院地合作联络人员 课题组院地合作联络人员 |

|

| 姓 名:张立斌 | 办公电话:0532-82896096 |

| 手 机:13884636882 | E-mail:zhanglibin@qdio.ac.cn |

科技处院地合作联络人员 科技处院地合作联络人员 |

|

| 姓 名:王子峰 | 办公电话:0532-82898869 |

| 手 机:13792871528 | E-mail:wangzifeng@qdio.ac.cn |

中国科学院海洋研究所养殖水域生态学与生物资源修复研发团队,责任研究员杨红生。团队以“生境和生物资源修复”与“养殖生态学原理与关键技术”为研究主线,共有增养殖设施与技术、良种选育、行为特征和分子机制、生境修复和资源修复等方向的科研技术人员10人。团队高度重视院地合作,构建了装备齐全的实验室和多个现场实验基地,实现了“研究-示范-产业化”三结合。截止2014年,发表相关论文180余篇(SCI源论文60余篇),授权发明专利30余项,出版专着《The sea cucumber Apostichopus japonicus:History, Biology and Aquaculture》、《刺参生物学—理论与实践》两部。先后主持或承担了“973”项目、“863”项目等课题近90项,并与加拿大、澳大利亚、日本等多个国家开展学术交流与合作。获得山东省科技进步一等奖1项、技术发明一等奖1项、科技进步二等奖1项、中国科学院科技促进发展奖科技贡献奖二等奖1项、青岛市科技进步奖一等奖1项。

主要研究方向包括:

● 刺参生物学与遗传育种;

● 刺参行为生态学;

● 海水双壳贝类生理生态学;

● 脉红螺规模化高效苗种繁育技术;

● 海水经济生物生态高效增养殖设施研发;

● 浅海养殖生物与环境间相互作用;

● 海洋生境修复与资源养护;

● 海洋牧场建设关键设施与技术集成。

1. 刺参良种生态高效增养殖设施和关键技术

建立了耐高温速生刺参品系选育关键技术:研发了刺参活体称重和雌雄鉴别技术;构建了国内首个耐高温刺参种质资源库,选育的耐高温速生刺参与常温刺参相比可提前17天解除夏眠,耐高温性提高约1℃,选育品系幼参生长速度比未选育组提高29%。近5年间共培育耐高温速生刺参三代,苗种1537万头,在夏季高温条件下苗种生长速度比未选育苗种提高28.3%-80.3%,成活率提高15%。

突破了特色健康苗种培育技术:查明了白刺参的基本生物学特征,两个世代的培育结果表明,子代苗种体色性状遗传稳定,体色保持纯白,现存白刺参F1代种参1.2万头(150-300g/头),F2代1龄参12万头(5-30g/头),F2代2龄参2万头(50-100g/头),2015年培育白刺参F2代苗种1.5亿头(0.1-1g/头),池塘养殖6个月,体重由8-10g/头生长到25-50g/头,回捕率为85.6%,体色保持纯白,注册“东方玉龙”商标1个。研发了刺参“原生态”苗种培育设施;建立了刺参“原生态”苗种繁育技术,3000头/kg的苗种20天成活率为97.3%,体重增加了20%;4个月后成活率为71.2%,体重增加了489%。建立了刺参池塘生态苗种培育技术和工艺,建立和优化了天鹅湖大叶藻生态系统刺参资源修复技术,共培育刺参生态苗种30.1万头,资源量提高20%以上。研发建立了多种刺参生态高效增养殖新设施及新模式:阐明了不同人工礁型参数对刺参的集聚效果,突破了刺参长期标记的技术难题,研发了多种人工礁体,建立了生境改良型刺参围堰增养殖模式,苗种成活率提高40%,产量增加40%以上;建立了生境改良型刺参海湾底播养殖模式,成活率达70%,回捕率达50%,产量比改良前增加30%。根据刺参的生态位特征及其与鱼、贝、藻(草)的相互关系,建立了人工礁区“藻鲍参”、离岸岛屿“藻鱼参”和天然泻湖“草参贝”多元化增养殖新模式。

成果已在山东威海、烟台、青岛、日照、东营、滨州等地,在山东东方海洋科技股份有限公司、山东蓝色海洋科技股份有限公司、马山集团、日照市岚山区前三岛水产开发有限公司、青岛龙盘海洋生态养殖有限公司等水产养殖企业得以推广应用,其中,投放刺参约1.4亿头,直接应用面积6.3万亩,新增利润8.06亿元;推广应用面积21.1万亩,新增产值33.84亿元,促进了产业技术升级,具有广阔的应用前景。

团队选育的耐高温刺参和多次刺参

团队选育的紫刺参及白刺参

白刺参亲参和苗种

“东方玉龙”白刺参商标

团队培参的刺参生态苗种

投放人工鱼礁及投放后效果

2. 海湾生境资源修复和海洋牧场建设关键技术 以莱州湾、荣成湾和海州湾典型海湾为研究海区,针对海洋牧场建设及海湾生境受损现状,研发了1种平铺地毯式种子播种技术,种子萌发率由自然萌发率不足15%提高到38%,两年后形成斑块草床,平均植株密度可达68.8株/m2;研发了5种大叶藻植株移植技术,植株移植成活率均达80%以上(国际上低于50%)。研发了新型专用人工鱼礁,实现了海湾受损生境的改良和修复:设计制作了4种新型人工鱼礁,通过人工鱼礁结构与功能优化设计,“因湾制宜”综合应用以上设施,拓展了资源增殖生态空间,修复效果显着。

大叶藻播种和移植技术

(A:平铺地毯式播种法、B:枚订移植法、C:麻绳夹苗移植法、

D:框架移植法、E:根部绑石移植法、F:泥桶移植法)

突破了关键种扩繁技术,为海湾资源养护提供了优质苗种保障:研制了刺参生态苗种培育立体多层新设施,建立了池塘刺参生态苗种培育新技术,9个月苗种平均增重达59.5倍,平均成活率达52.5%,规格0.55g/头苗种平均密度达28.4头/m2。首次解决了幼虫漂浮粘连难题,构建了幼虫稳定高效培育技术,培育密度比常规方法提高2-3倍,突破了栉江珧苗种繁育的瓶颈。

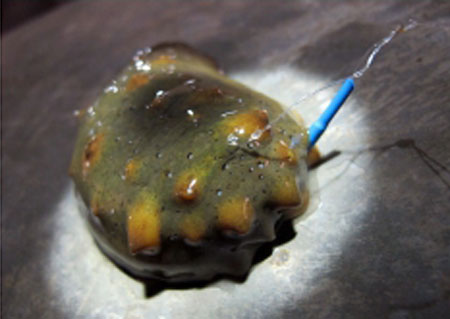

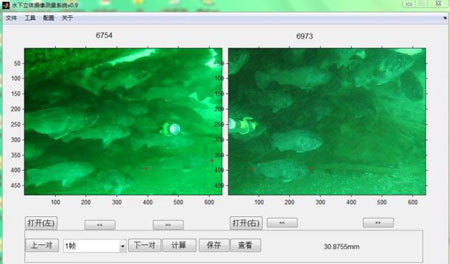

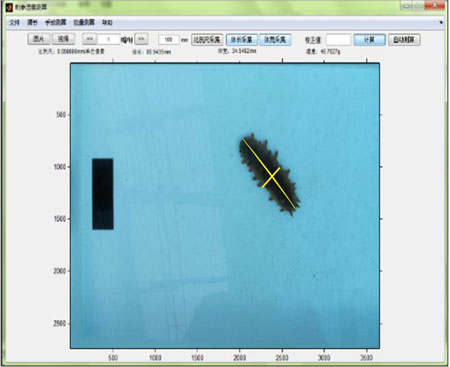

针对海洋牧场生物资源管理、资源养护效果评价技术体系的匮乏,首次建立了刺参T型标记法、石灰环嵌套标记法,刺参3个月标签保留率达93.3%。开发了湿重视频测量技术、VPS(水下定位系统)生物遥测技术和双目立体视频测量技术,实现刺参湿重的非接触式快速准确测定(预测模型相关系数R2高达0.92);鱼类VPS生物遥测结合生物标记技术实现了鱼类游泳瞬时速度的测定和游泳轨迹的追踪;鱼类双目立体视频测量技术水下测量精度达1.2cm,误差仅为5%。

设施和技术简便实用,效果明显,易于推广,有效拓展资源增殖的生态空间,有效提高海区投放生物的成活率和海湾生态系统的稳定性,有力促进山东省海洋经济生物资源的高效持续利用,实现经济效益与生态效益的和谐统一。

刺参长校标记技术(A:石灰环嵌套标记法,B:T型标记法)

双目立体视频测量技术

刺参湿重视频测量技术

附件下载: