课题组名称:贝类养殖与育种生物技术研发团队 课题组名称:贝类养殖与育种生物技术研发团队 |

||

| 课题组网址: | ||

| 负责人:张国范 | 工作单位:海洋研究所 | 学科领域:水产养殖 |

课题组院地合作联络人员 课题组院地合作联络人员 |

|

| 姓 名:阙华勇 | 办公电话:0532-8289813 |

| 手 机:13687659797 | E-mail:hque@qdio.ac.cn |

科技处院地合作联络人员 科技处院地合作联络人员 |

|

| 姓 名:王子峰 | 办公电话:0532-82898869 |

| 手 机:13792871528 | E-mail:wangzifeng@qdio.ac.cn |

贝类养殖与育种生物技术研发团队以鲍、海湾扇贝、牡蛎等我国主养贝类为研究对象,以推动产业高效可持续发展为目标,在贝类新品种培育、贝类健康养殖技术体系构建、贝类选择育种理论完善、牡蛎系统演化和基因组研究上取得了多项成果。培育出我国第一个海水养殖贝类新品种“大连1号”杂交鲍,生长速度、品质优良的“中科红”、“中科2号”海湾扇贝新品种;建立了以“良种、良技、良境”为核心的贝类健康养殖理论和以“三段法”养殖技术为核心的蛤仔现代养殖产业技术体系,得到国际同行高度评价;首次建立了雌雄同体型贝类家系培育、杂交、自交技术,建立了贝类“壳色-生长顺序选择”方法;基本澄清我国近海巨蛎属牡蛎的种类和分布。启动并组织实施了国际牡蛎基因组计划(OGP),完成的精细图谱的构建及基因组注释,相关研究成果发表在国际顶级学术期刊nature杂志上。彰显了我国海产贝类研究的国际影响力,加速了我国步入国际海洋生物学研究前沿领域的进程。

1.菲律宾蛤仔现代养殖产业技术体系的构建与应用

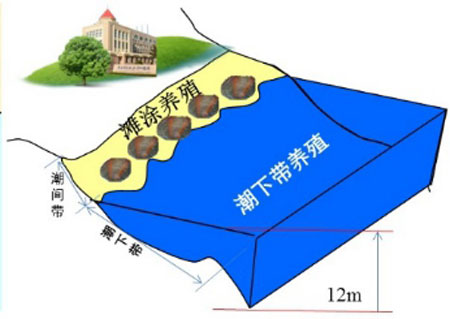

系统研究了主养滩涂贝类—菲律宾蛤仔Ruditapes philippinarum的繁殖生长、饵料摄食、附着变态及其与环境的关系,基于潮下带底播养殖容量,构建了苗种规格、密度与产量的数学模型,为建立基于精确播种技术的蛤仔生态养殖新模式奠定了理论基础。攻克无附着基采苗、沙盘设施越冬中间培育、潮下带精确播种等关建技术,建立蛤仔“三段法”养殖新模式,开发建立了一种以菲律宾蛤仔为代表的节能、高效、无公害、可持续发展的滩涂贝类健康养殖技术模式。奠定了蛤仔现代养殖产业技术体系理论基础。使蛤仔的生产转入人工养殖型,实现了资源自然化向人工化的转变,建立了重要新型海水养殖产业。

应用推广证明

三段法养殖蛤仔体积增加

菲律宾蛤仔育苗自动化车间

“大连—丹东”蛤仔养殖产业带

潮下带深水区养殖模式

与大连海洋大学及相关企业合作,采用设施化苗种繁育新工艺,年产蛤仔苗种逾千亿粒,在大连建立36万亩潮下带高效生态养殖示范区,开展“三段法”养殖技术示范,养殖区从潮间带拓展到潮下带深水区,有效解决了辽宁蛤仔养殖长期存在的苗种不足、底播成活率低、养成死亡率高等问题,单产比该技术实施前得到大幅提升,最高达2.6倍,实现了蛤仔养殖由粗养低产向精养高产生产方式的转变。至2012年辽宁全省累计推广245万亩,产量266万吨,产值139亿元,推动形成了“大连—丹东”蛤仔养殖产业带。进而在冀鲁苏浙等省市推广潮下带精确播种生态养殖技术,大面积养殖单产平均提高30%以上。

2.皱纹盘鲍杂交育种技术及其养殖工艺体系

系统研究了我国土着主养贝类—皱纹盘鲍Haliotis discus hannai的养殖遗传学。揭示了皱纹盘鲍不同地理种群的遗传结构和变异,发现地理隔离和种群内近交导致了种群间出现明显遗传分化,首次证实种群间杂交能够产生可利用的杂交优势,通过比较皱纹盘鲍种群间遗传距离和杂交优势,确定中国大连和日本岩手种群间的杂交为最优组合,建立种群杂交制种技术,育成我国首个贝类养殖新品种“大连1号”杂交鲍,其成活率、生长速度和耐高温性能分别提高120-180%、12-24%和2-3℃,为鲍养殖区从北方海域拓展到南方海域奠定了生物学基础。与大连市水产所等单位合作,建立了杂交鲍规模培育和养殖技术工艺。基于其耐高温等生物学性能,通过与宁德登月公司等单位合作,将杂交

“大连1号”杂交鲍

鲍良种应用推广体系

应用推广证明

鲍养殖从原产地的辽宁、山东海域拓展到福建海域,养殖周期由3年缩短至2年,推动福建成为鲍主产区。我国鲍年产量从杂交鲍规模应用前的1.1万吨(2003年)增加到2012年的7.2万吨,其中“大连1号”作为主养品种约占40-45%,累计产量16万吨,产值333亿元。

3.海湾扇贝新品种的培育及产业化推广

系统研究了雌雄同体型贝类-海湾扇贝的遗传育种理论和方法,突破雌雄同体型海湾扇贝自交建系、异体杂交等难题。采用定向选育技术,构建高杂合性基础群体,建立壳色和壳长顺序选择技术,育成“中科红”海湾扇贝;采用自交系间杂交和选择技术,育成“中科2号”海湾扇贝。培育成功的“中科红”和“中科2号”两个海湾扇贝新品种壳长分别增加8%和15%,生长快、成活率高、肉柱得率高,有效解决了养殖个体小型化问题,大幅提升了产品价值。在山东、河北、辽宁等地沿海得到广泛推广养殖,综合养殖比例达90%以上,结束了我国海湾扇贝亲本长期依赖引种的局面。

“中科红”海湾扇贝

“中科2号”海湾扇贝

海湾扇贝新品种应用推广证明

海湾扇贝新品种收获

由于良好的养殖效果,以橙壳色为表型标记的“中科红”海湾扇贝新品种,推广应用以来累计养殖129万亩,产量256万吨,产值107亿元。2008年后,年产量占同期海湾扇贝总产量的50%以上。以紫壳色为标记的“中科2号”海湾扇贝已在鲁冀辽等海域得到初步养殖应用,取得较好经济效益。

附件下载: