课题组名称:物质循环组 课题组名称:物质循环组 |

||

| 课题组网址:http://wzxh.iae.ac.cn:8080/ | ||

| 负责人:张旭东 | 工作单位:中国科学院沈阳应用生态研究所 | 学科领域:土壤养分循环 |

课题组院地合作联络人员 课题组院地合作联络人员 |

|

| 姓 名:解宏图 | 办公电话:024-83978667 |

| 手 机:1399887321 | E-mail:Xieht@iae.ac.cn |

科技处院地合作联络人员 科技处院地合作联络人员 |

|

| 姓 名: | 办公电话: |

| 手 机: | E-mail: |

东北粮仓关系着“中国饭碗”和我国粮食的战略安全,但黑土退化已经威胁到旱地农田的生产功能。传统耕作制度下的掠夺式经营方式是黑土退化的根源。玉米秸秆焚烧或离田导致土壤贫瘠化,土壤频繁耕翻导致严重的水土流失及生态环境恶化,最终导致黑土综合功能下降,而依靠过量的肥料等化学品投入维持生产则进一步加剧了黑土退化。团队在东北黑土区近20年的研究和实践表明,改革传统耕作制度,实现玉米秸秆的原位循环利用是遏制黑土退化、提升黑土综合功能的有效手段。以黑土碳氮转化与调控的理论突破为抓手,项目于2007年在东北玉米主产区建立了研发基地及核心示范区,研究并创建了具有区域适宜性的玉米秸秆覆盖免耕技术模式—“梨树模式”,有效提升了黑土固碳培肥、保墒增效的综合功能。

主要研究方向包括:

1、建立了适合东北玉米生产的秸秆覆盖免耕技术体系,实现了秸秆资源有效循环利用,提升了黑土的综合功能,生态环境效益显着

2、研发了具有自主知识产权的玉米免耕播种机及配套机械,建立了农机—农艺融合的新模式和全程机械化作业技术体系

3、开创了“五位一体”的资源集成和技术转移服务体系,促进了东北农业经营制度创新发展

4、研究成果促进了国家黑土保护战略的实施及政策的制定

1.技术和模式的研发阶段

以土壤微生物碳氮转化的生态过程为抓手,从2007年起,项目根据外源有机碳(如作物残体、秸秆等)管理对土壤氮素循环的调控原理在吉林省梨树县建立了保护性耕作研发基地,通过设置长期定位试验,系统开展玉米秸秆覆盖免耕种植技术体系研发。经过10余年的研究和实践,根据不同地区的气候、土壤、品种特性和社会经济条件,创建了一整套适合东北及内蒙古东部玉米生产的保护性耕作全程机械化模式,即“梨树模式”,成为遏制黑土退化、提升土壤综合功能的关键措施,实现了秸秆高效循环利用,改变了传统落后的耕作制度。

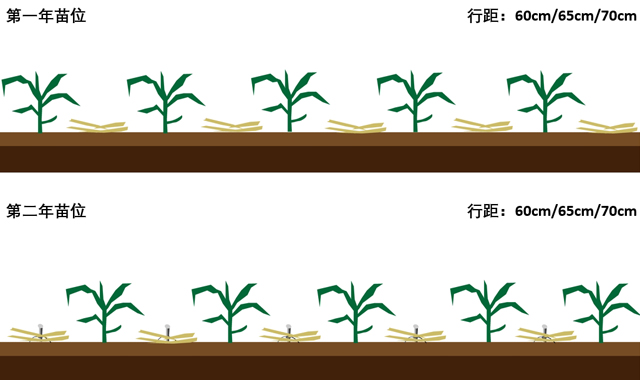

(1)玉米秸秆全覆盖均匀行技术模式

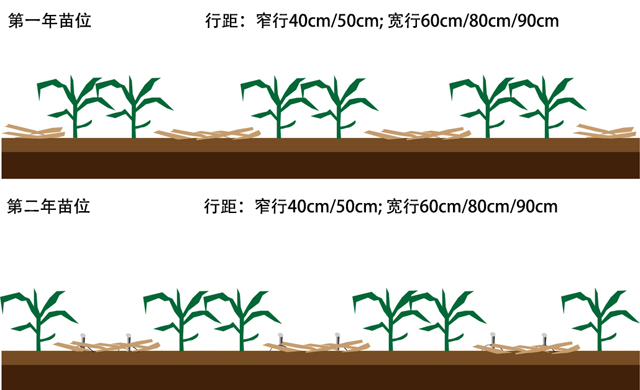

(2)玉米秸秆集行全量覆盖宽窄行技术模式

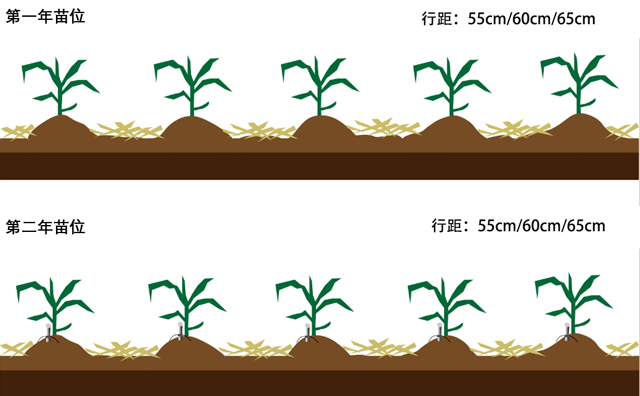

(3)玉米秸秆覆盖原垄垄作技术模式

2.玉米免耕播种机的研制和生产阶段

2010年吉林省康达农业机械有限公司开始规模化生产,为玉米秸秆覆盖免耕新模式的推广提供了保障。近年来,免耕播种机生产规模的快速增长,极大促进了“梨树模式”在东北地区(包括内蒙古东部)的推广应用。该企业生产的免耕播种机已进入《国家支持推广的农业机械产品目录》和我国确定的适宜保护性耕作区域—北方十五省区《农业机械购置补贴产品目录》。

3.保护性耕作大面积推广应用阶段

通过科研开发+农机生产企业+各级农机或农业推广部门+技术联盟+生产主体(合作社)等单元的合作,创立“五位一体”的技术示范推广应用联合体,联合开展玉米秸秆覆盖免耕技术模式的大面积应用。近3年在东北地区累计推广应用约2035万亩,涵盖东北玉米主产区,如辽宁的朝阳、阜新、铁岭、昌图、沈阳地区,吉林的白城、松原、四平、长春市地区,黑龙江的大庆、绥化、哈尔滨市地区等。辐射带动了项目在内蒙古东部(兴安盟)玉米产区以及东北三省(白城市和延边州)其它地区的开展,应用面积约1370万亩。

附件下载: